这位登上“密苏里”号见证日本投降的上海籍战地记者,他叫朱启平 原创 李松韻 档案春秋

1945年9月2日,日本东京湾的美国军舰“密苏里”号上,举行了日本无条件投降签字仪式。现场的一位中国记者,在见证中国及其他反法西斯盟国接受日本投降仪式的全过程后,当即写下了一篇约4000字的新闻报道,并在《大公报》上发表,反响强烈,传颂一时,被称为“状元之作”。这就是中国新闻史上的知名长篇通讯《落日》,其作者是时年30岁的战地记者朱启平。

2021年9月3日,是中国人民抗战胜利暨世界反法西斯战争胜利76周年纪念日,重读《落日》这篇有代表性的“抗战”新闻报道,具有不同寻常的意义。见证“落日”,守望和平,《落日》是值得被铭记的,而它的作者,也同样不会被人们忘却。

1945年9月2日,日本代表在“密苏里”号军舰上签字投降

朱启平撰写并刊发于《大公报》的新闻报道《落日》

医学生走上战地记者之路

朱启平,原名朱祥麟,1915年11月生于上海。一二九运动爆发后弃医改读新闻,1940年秋加入重庆《大公报》。

在学生时代,战争便给朱启平的生活投下了阴霾。1931年,日本蓄意制造九一八事变,铁蹄肆虐,侵占我东北三省。他回忆说:“上小学,老师带着上街第一次参加政治游行,就是手执三角小旗,反对日本侵略,抵制日货。一九三一年上高中,劈头就来了九一八事变,东北三省沦亡。”1933年朱启平从南京金陵中学毕业,考入北平燕京大学医学预科。但日本侵略的魔爪此时已伸向了华北,“寇深矣。国亡无日,华北虽大,已放不下一张平静的书桌。”北平学生以各种形式走出校门,深入民众宣传抗日救亡。朱启平也和同学们一起到包头西公旗宣传起了抗日救亡。

1935年,朱启平(前排右三)与燕京同学在包头西公旗旗政府前合影

1935年12月9日,北平学生举行了声势浩大的抗日救亡大游行,作为燕京大学游行队伍的领队之一,朱启平面对城墙上下荷枪实弹的士兵和警察,振臂高呼抗日口号。紧接着,他又作为北平学生代表南下,向国民政府请愿,要求抗日救亡,结果被军警押上火车送回了北平。

医学预科学业繁重,为争取更多课余时间参加学生运动,激发更多的人们投入抗日斗争,朱启平毅然弃医改读新闻。1937年七七事变后,他辗转流亡到重庆,以燕京大学学生学历借读于重庆北碚的复旦大学新闻系。1940年大学毕业,任重庆《大公报》编辑和夜班编辑,旋即被派往昆明,采访新建滇缅路通车的新闻。

朱启平(摄于1939年)

在重庆《大公报》工作时,报社曾屡遭敌机轰炸,一次,一颗炸弹就在《大公报》编辑室外爆炸了。由于各报社都损失惨重,不得不停刊改出联合版,由《时事新报》编印,各报轮流派人编报。第一晚,轮到朱启平在小楼上编稿,楼下的院子里工兵在挖一颗入土而没有爆炸的炸弹。“要说心神安泰那是假的,但是前线将士浴血奋战,我们连承担一定风险也不愿吗?”“谁也没有把握炸弹一定不炸,然而编辑、排字等员工,个个都认真工作,敌机的残暴,不能使重庆无报!”为了抗战,人们同仇敌忾,毫不顾忌个人的安危!

重庆《大公报》报社旧址

朱启平曾赴鄂西战区采访,他目睹日军洗劫后的广大农村,横尸遍野,百姓无家可归,甚至以“观音土”充饥的悲惨景象。他愤怒地控诉道:“步行数百里内,几无人烟,时值溽暑,尸臭难当,熏人欲呕。沿途没有一所立着的房屋,没有一个水面干净而不残留血色的池塘,敌人杀我同胞往往把尸体往塘里扔。遇见一个活着的男人,撩起上衣,让我看敌人在他背上用刺刀捅的伤痕,诉说他如何死里逃生。他特别提到妇女的惨遇,无论老幼,悉遭强暴……到长江边,一座有城墙围绕的小城,可以看见其他三个城门,城里所有的房屋都已夷为平地。”

目睹随处可见的日寇暴行、“三光”政策,朱启平更坚定了要用自己的笔将这一切记录下来、公之于众的决心。

在墓穴中报道“血战钢锯岭”

1941年太平洋战争爆发后,世界反法西斯战争的形势发展迅速。1942年元旦,美、英、苏、中等26个国家在华盛顿举行会议,签署了《联合国家宣言》,标志着国际反法西斯统一战线最终形成,世界反法西斯战争从战略相持转为战略反攻。

这时的朱启平,已从抗日的热血青年迅速成长为优秀的新闻记者。他以前瞻、敏锐的目光一直关注着反法西斯战争形势的发展,主动向报社领导胡政之建议:派记者到各大战区,亲临其境,向中国人民报道反法西斯战争实况以鼓舞广大群众抗战到底的决心。

朱启平自荐去美国太平洋舰队当随军记者,临行前,他特地向父母辞行。尽管“去车站的路上,一步一回首,心如刀割,不知能否生还”。他,义无反顾地出发了!从重庆乘美国军用飞机飞越喜马拉雅山,途经印度的加尔各答、锡兰(今斯里兰卡)、澳大利亚的达尔文,再经南太平洋诸岛到达关岛,开始了四年的美国太平洋舰队随军记者的工作。

抗战时期著名的“驼峰航线”,由于要飞越喜马拉雅山,因此相当危险。朱启平就是由这条航线,前往印度

朱启平深刻意识到自己的重大历史责任,他曾说过,“对日寇的疯狂要有足够的估计,作为一个到美国舰队中当随军记者的中国人,自己的言行无可避免地随时随地被人认为是国家的代表,特别在生死关头上,我决心在采访任何战斗中不落在美国战友的后面。”“到战场采访,工作第一,生命第二。”“读者要知道的是战况,不是个人的洋相。”发自内心的话语,显示的正是前线将士为国家而战斗、为民族而奋勇直前的气魄和胆识。

采访生涯中,朱启平曾多次亲历激战,在航空母舰“提康德罗加”号上,他与士兵们一起生活了三个多月,目睹战机从当时的新生事物航空母舰上起飞、出击、返航、降落,以及年轻战士奋不顾身英勇地与日本法西斯作战的情景。在太平洋战争后期,他坚持要“去看看敌人最后挣扎情况”。在冲绳岛遇日本“神风突击队”来袭,“子弹从我们身边一扫而过,着地时泥土腾起”。还有一次,坐吉普车去采访,离最前线只一百多码时,刚起身,右脚才落地,左脚还在车上,忽然听到身后噗哧一声,回头一看,一块比手掌长的炮弹片直插在座位上!“如果我晚起一两秒钟,炮弹片正好直贯胸腹。”

冲绳战役期间,日本“神风突击队”驾驶飞机撞击美军战舰的瞬间

朱启平同士兵们一起,经受了极其艰苦的战斗考验。夜晚卧伏在野地里,甚至在当地人的墓穴里,伴着罐罐枯骨,写战地通讯。而舍生忘死、深入前沿阵地,撰写的《鹰扬大海》《冲绳激战》《硫磺地狱》《塞班行》《琉球新面目》等多篇优秀战地通讯,篇篇生动写实、亲切感人,讴歌了年轻战士为正义而战的大无畏精神,愤怒控诉了日本法西斯的无比残暴,鼓舞了中国军民抗战必胜的士气。

一定要写出中国人民的风格

长期的战地记者岁月中朱启平目睹日本侵略军肆虐的暴行,经历了战火的洗礼。1945年9月2日,当日本法西斯向盟国投降,在东京湾美国旗舰“密苏里”号举行受降礼之时,各国记者云集,而朱启平作为中国少数有资格登舰现场采访的记者之一,也亲临这个世界历史的关键时刻。

其心情诚如他在《追忆日本签字投降前后》一文中所说,当日本无条件投降消息传来时,“我既是高兴,又是反高潮的感觉。高兴,日本终于投降了,中国人民抗战八年,和盟国合力反攻,日本终以侵略者投降结束。反高潮,强烈的仇恨,使我一心准备也能够在日本本土上,亲眼看到日寇在中国的暴行应得的惩罚,向国内报道。”

“密苏里”号战列舰上前来签字投降的日本代表。前排拄手杖者为重光葵,穿军装者为梅津美治郎

当日本代表前来签字时,朱启平强压心头的愤懑,“重光葵,我认识他,他在上海虹口公园被朝鲜志士炸断一条腿,如今一瘸一拐走上前来。梅津美治郎,我更认识他,他当年不是天津日本驻屯军司令吗?和何应钦签订《何梅协定》的就是他。我不可能不分外眼红。你们这批杀害千百万中国人民的刽子手,居然也有今天!”“想到世界各国有那么多记者在场,这篇文章一定要写好,而且要写出中国人民的风格来。受降仪式结束时,我一看手表九点十八分,九一八!我的心几乎要跳出来。这一灵感使我捕捉住中华民族的感情,写了《落日》。”

《落日》一文,刚直率真、文情并茂,是历史的见证,也是新闻报道中永垂史册的经典之作,被选为大学新闻系和中学语文课的教材。由于在二战中国际大局报道和对日作战报道的成就,朱启平被誉为“《大公报》继范长江之后的又一个杰出记者”。

二战结束后,他被《大公报》派往纽约任驻美国及联合国记者,报道战后国际动向。此时他才新婚两个星期,携夫人孙探微乘一艘货轮赴旧金山,接着乘火车去纽约。在那里,他租下一间办公室,白天采访、写稿、发稿。晚上回家做家务,支持孙探微读硕士学位。后来又有了孩子,“夜间抱着孩子在屋里走来走去,度过了纽约多年来最热的夏天”,虽然累得精疲力竭,但一直坚持工作。

这期间,他写的不少通讯刊登在《大公报》上,受到读者的欢迎,也得到领导的赞赏。如有关联合国开会、美国共和党全国代表大会的报道,“观察深入,文字简练,生动,风趣,作为历史报道,数十年后,仍有很大的可读性。”有一次,在访苏的欢迎宴会上,周总理在发言中引用了中国记者的一篇通讯,说:“我们中国记者报道联合国大会开会时写道:西方代表的发言像杯清水,维辛斯基的发言像醇浓的伏特加。”这句话正是出自朱启平所写通讯《记联合国第二届大会》。

硝烟中报道“抗美援朝

1948年底,人民解放战争即将胜利。那时,朱启平和夫人完全可以选择继续在纽约工作,但他们决定:“要回祖国,为深受战争苦难的老百姓做力所能及的一切,在百废待兴的祖国建设中,投入自己的一份力量。”朱启平的两个弟弟在台湾的政界、商界均有一定地位,也曾劝他去台湾或留在香港工作,但他毅然选择了回到大陆,投身新中国的建设。

1949年1月,他们一家到香港,朱启平随即被《大公报》派往上海,等待解放。8月,他返回香港,把全家人接到了北平,那时,战争还没结束。他们乘的船并没有正式的航线,沿海北上时还听到隆隆的炮声。船到大沽口,夫妇俩抱着双胞胎婴儿,手牵着两岁多的大儿子,乘骡子拉的平板车,在深夜雨中泥泞的路上艰难地来到塘沽。

在北京安家后,朱启平立即投入创办《英文参考消息》的工作,将每天各大通讯社的英文发稿选编成册,以供有关部门及时了解世界大事、世界形势。那时的生活十分艰苦,他和夫人穿着发来的灰布制服,家庭成员每人只有相当于20斤小米价钱的生活费,基本上花费的是前几年的积蓄,“但因为干的是为祖国人民服务的工作”,他“总是全力以赴,以苦为乐”。

朱启平在采访朝鲜板门店停战谈判时的留影

1951年的一天,朱启平自愿报名,以香港《大公报》记者的身份参加了赴朝鲜的记者团,采访在板门店举行的和平谈判。那时朝鲜战场“打打停停,停停打打”,在硝烟弥漫中采访,时刻都有被炸弹击中或被机枪扫射的危险,记者们都在赴朝时留下了遗嘱。而朱启平的夫人又恰好要生小儿子,他也无法回家,在朝鲜开城夜以继日地忘我工作。关于停战谈判,朱启平写了三万多字的报道,这些呕心沥血之作,得到了老领导廖承志的夸奖。

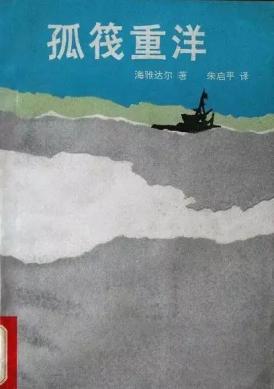

回京后,朱启平继续担任香港《大公报》驻北京记者,曾去东北、福建侨乡等地采访,以生动活泼、充满诗情画意的报道而著称。他精通英文,经常校阅和翻译外国电讯和评论文章,并在业余时间翻译西方文学作品,如《天方夜谭》《孤筏重洋》《查利•卓别林》等。

朱启平翻译的挪威探险家托尔·海雅达尔自述横渡太平洋历程的回忆录《孤筏重洋》

真心实意地热爱着自己的祖国

1978年拨乱反正,改革开放,百废待兴。在一次侨务会议上,廖承志对香港《大公报》负责人说:“把朱启平调回给你们,怎么样?”廖公还同时把朱启平的夫人孙探微调离《中国建设》杂志社,去香港《大公报》英文版工作。朱启平夫妇离京前,前去探望多年来对自己关怀备至的廖公。在病榻前,廖公语重心长地嘱咐道:“你们去香港工作、办报,不能搞极左。”

朱启平到香港时已年过六旬,他被安排做夜班编辑,每晚步行至报社,一丝不苟地核对外电的译文,工作认真负责,很快担任了编辑部副主任。

身在香港的朱启平时刻关心着祖国的发展,他几乎每年回大陆。他的文章一如既往,期望祖国一天天繁荣富强。

《朱启平新闻通讯选》

朱启平肺腑坦诚,真心实意地热爱着自己的祖国。上世纪80年代,日本文部省篡改教科书,不承认日本的侵略暴行。朱启平亲身经历过艰苦惨烈的民族御侮战争,有刻骨铭心的感受,他连续发表了三篇随想以及《“中日不再战”?》《血海深仇 永志不忘》《中日友好 慎防逆流》,义正词严地痛斥日本军国主义的反动立场,严肃指出,海峡两岸的炎黄子孙,要“团结一致,自强不息,有备方可无患”。

“当记者,最要紧的,是尽心为读者提供最好、最真诚的服务,不说假话,不炫耀自己,始终不渝。要做到这一点极不容易,甚至要付出生命。文字水平,究其极,是第二位的。”“作为记者,一笔在手,胸中要有亿万人民,万不得已时,可以不写,不能打诳。”朱启平笔下这些具有箴言性质的话语,正是对他作为记者一生人品和文品的概括。

正如朱启平

在《落日》中所说

抗战的历史应该“代代相传”

让我们重温“落日”

铭记这来之不易的胜利

(请在下方向上滑动启阅)

(向上滑动启阅)

落日——记日本签字投降的一幕

朱启平

一九四五年九月二日上午九时十分,我在日本东京湾内美国超级战舰“密苏里”号上,离日本签降代表约两三丈的地方,目睹他们代表日本签字,向联合国投降。

这签字,洗净了中华民族七十年来的奇耻大辱。这一幕,简单、庄严、肃穆,永志不忘。

天刚破晓,大家便开始准备。我是在七点多钟随同记者团从另一艘军舰乘小艇登上“密苏里”号的。“密苏里”号舰的主甲板有两三个足球场大,但这时也显得小了。走动不开。到处都是密密簇簇排列着身穿卡叽制服、持枪肃立的陆战队士兵,军衣洁白、折痕犹在、满脸笑容的水兵,往来互相招呼的军官以及二百多名各国记者。灰色的舰身油漆一新,十六英寸口径的大炮,斜指天空。这天天阴,灰云四罩,海风轻拂。海面上舰船如林,飘扬着美国国旗。舱面上人影密集,都在向“密苏里”号舰注视着。小艇往来疾驶如奔马,艇后白浪如练,摩托声如猛兽怒吼,几乎都是载着各国官兵来“密苏里”号舰参加典礼的。陆地看不清楚,躺在远远的早雾中。

签字场所

签字的地方在战舰右侧将领指挥室外的上层甲板上。签字用的桌子,原来准备向英舰“乔治五世”号借一张古色古香的木案,因为太小,临时换用本舰士官室一张吃饭用的长方桌子,上面铺着绿呢布。桌子横放在甲板中心偏右下角,每边放一把椅子,桌旁设有四五个扩音器,播音时可直通美国。将领指挥室外门的玻璃柜门,如同装饰着织绵画一般,装着一面有着十三花条、三十一颗星、长六十五英寸、阔六十二英寸的陈旧的美国国旗。这面旗还是九十二年前,首次来日通商的美将佩里携至日本,在日本上空飘扬过。现在,旗的位置正下是签字桌。桌子靠里的一面是联合国签字代表团站立的地方,靠外的留给日本代表排列。桌前左方将排列美国五十位高级海军将领,右方排列五十位高级陆军将领。桌后架起一个小平台,给拍电影和拍照片的摄影记者们专用。其余四周都是记者们的天下,大炮的炮座上、将领指挥室的上面和各枪炮的底座上,都被记者们占住了。我站在一座在二十公厘口径的机关枪上临时搭起的木台上,离开签字桌约两三丈远。在主甲板的右前方、紧靠舷梯出入口的地方,排列着水兵乐队和陆战队荣誉仪仗队,口上又排列着一小队精神饱满、体格强壮的水兵。

白马故事

八点多钟,记者们都依照预先规定的位置站好了。海尔赛将军是美国第三舰队的指挥官,“密苏里”号是他的旗舰,因此从来客的立场讲,他是主人。这时他正笑吟吟地站在出入口,和登舰的高级将领们一个个握手寒暄。之后,美国太平洋舰队总司令尼米兹将军到了,海尔赛将军陪着这位上司走入将领指挥室,舰上升起尼米兹的五星将旗。海尔赛以前曾在向记者的一次谈话中说过这样一件事:他看中了日本天皇阅兵时骑的那匹白马。他说,想等击败日本之后,骑上这匹名驹,参加美军在东京街头游行行列。他还说,已经有人在美国国内定制了一副白银马鞍,准备到那时赠他使用。一个中士也从千里外写信给他,送他一副马刺,并且希望自己能在那时扶他上马。我还想起,第三舰队在扫荡日本沿海时,突然风传“密苏里”号上正在盖马厩。现在,马厩没有盖,银驹未渡海,但日本代表却登舰签字投降来了。

乐队不断奏乐,将领们不断到来。文字记者眼耳倾注四方,手不停地作笔记。摄影记者更是千姿百态,或立或跪,相机对准各处镜头,抢拍下这最有意义的时刻。这时候,大家都羡慕四五个苏联摄影记者,其中两个身穿红军制服,仗着不懂英语,在舰上到处跑,任意照相。可是我们这些记者因为事先有令,只能站在原定地点,听候英语命令,无法随意挪动。这时,上层甲板上的人渐渐多了,都是美国高级将领,他们满脸欢喜,说说笑笑。我还从来没有见过在这样一块小地方聚集这么多的高级军官。

代表到来

八点半,乐声大起,一位军官宣布,联合国签字代表团到。他们是乘驱逐舰从横滨动身来的。顷刻间,从主甲板大炮后走出一列衣着殊异的人。第一个是中国代表徐永昌将军,他穿着一身洁净的哔叽军服,左胸上两行勋绶,向在场迎接的美国军官举手还礼后,拾级登梯走至上层甲板上。随后,英国、苏联、澳洲、加拿大、法国、荷兰、新西兰的代表也陆续上来了。这时,记者大忙,上层甲板上成了一个热闹的外交应酬场所。一时间,中国话、英国话、发音语调略有不同的美国英语以及法国话、荷兰话、俄国话,起伏交流,笑声不绝。身移影动时,只见中国代表身穿深灰黄军服;英国代表穿全身白色的短袖、短裤制服,并穿着长袜;苏联代表中的陆军身穿淡绿棕色制服,裤管上还镶有长长的红条,海军则穿海蓝色制服;法国代表本来穿着雨衣,携一根手杖,这时也卸衣去杖,露出一身淡黄卡叽制服;澳洲代表的军帽上还围有红边……真是五光十色,目不暇接。

八时五十分,乐声又响彻上空,盟军最高统帅麦克阿瑟将军到。他也是坐驱逐舰从横滨来的。尼米兹在舰面上迎接他,陪他进入位于上层甲板的将领指挥室休息。舰上升起他的五星将旗,和尼米兹的将旗并列。军舰的主桅杆上,这时飘起一面美国国旗。

上层甲板上热闹的外交场面渐渐结束了。联合国代表团在签字桌靠里的一面列队静立。以徐永昌将军为首的五十位海军将领和五十位陆军将领,也分别排列在预先安排好的位置上。这时有人说,日本代表团将到。我急急翘首望去,只见一艘小艇正向军舰右舷铁梯驶来。不久,一位美国军官领先,日本人随后,陆续从出入口来到主甲板。入口处那一小队水兵向美国军官敬礼后,即放下手立正。乐队寂然。日本代表团外相重光葵在前,臂上挂着手杖,一条真腿一条假腿,走起路来一跷一拐,登梯时有人扶他。他头上戴着大礼帽,身穿大礼服,登上上层甲板就把帽子除了。梅津美治郎随后,一身军服,重步而行,他们一共十一个人,到上层甲板后,即在签字桌向外的一面,面对桌子列成三行,和联合国代表团隔桌而立。这时,全舰静悄悄一无声息,只有高悬的旗帜传来被海风吹拂的微微的猎猎声。重光一腿失于淞沪战争后,一次在上海虹口阅兵时,被一位朝鲜志士尹奉吉投掷一枚炸弹炸断。梅津是前天津日本驻屯军司令,著名的《何梅协定》日方签订人。他们都是中国人民的熟人,当年在我们的国土上不可一世,曾几何时,现在在这里重逢了。

仪式开始

九时整,麦克阿瑟和尼米兹、海尔赛走出将领指挥室。麦克阿瑟走到扩音机前,尼米兹则站到徐永昌将军的右面,立于第一名代表的位置。海尔赛列入海军将领组,站在首位。麦克阿瑟执讲稿在手,极清晰、极庄严、一个字一个字对着扩音机宣读。日本代表团肃立静听。麦克阿瑟读到最后,昂首向日本代表团说:“我现在命令日本皇帝和日本政府的代表,日本帝国大本营的代表,在投降书上指定的地方签字。”他说完后,一个日本人走到桌前,审视那两份像大书夹一样白纸黑字的投降书,证明无误,然后又折回入队。重光葵挣扎上前行近签字桌,除帽放在桌上,斜身入椅,倚杖椅边,除手套,执投降书看了约一分钟,才从衣袋里取出一支自来水笔,在两份投降书上分别签了字。梅津美治郎随即也签了字。他签字时没有入座,右手除手套,立着欠身执笔签字。这时是九时十分,军舰上层传来一声轻快的笑声,原来是几个毛头小伙子水兵,其中一个正伸臂点着下面的梅津,在又说又笑。但是,在全舰庄严肃穆的气氛下,他们很快也不出声了。

麦克阿瑟继续宣布:“盟国最高统帅现在代表和日本作战各国签字。”接着回身邀请魏锐德将军和潘西藩将军陪同签字。魏是菲律宾失守前最后抗拒日军的美军将领,潘是新加坡沦陷时英军的指挥官。两人步出行列,向麦克阿瑟敬礼后立在他身后。麦克阿瑟坐在椅子上,掏出笔签字。才写一点,便转身把笔送给魏锐德。魏锐德掏出第二支笔给他,写了一点又送给潘西藩。他一共享了六支笔签字。签完字后,回到扩音器前说:“美利坚合众国代表现在签字。”这时,尼米兹步出行列,他请海尔赛将军和西门将军陪同签字。这两人是他的左右手。海、西两人出列后,尼米兹入座签字,签完字,就各归原位。麦克阿瑟接着又宣布:“中华民国代表现在签字。”徐永昌步至桌前,由王之陪同签字。这时我转眼看看日本代表,他们像木头人一样站立在那里。之后,英、苏、澳、加、法、荷等国代表在麦克阿瑟宣布到自己时,先后出列向麦克阿瑟敬礼后,请人陪同签字。陪同的人澳洲最多,有四个,荷兰、新西兰最少,各一人。各国代表在签字时的态度以美国最安闲,中国最严肃,英国最欢愉,苏联最威武。荷兰代表在签字前,曾和麦克阿瑟商量过。全体签字毕,麦克阿瑟和各国首席代表离场,退入将领指挥室,看表是九点十八分。我猛然一震,“九一八”!一九三一年九月十八日日寇制造沈阳事件,随即侵占东北;一九三三年又强迫我们和伪满通车,从关外开往北平的列车,到站时间也正好是九点十八分。现在十四年过去了。没有想到日本侵略者竟然又在这个时刻,在东京湾签字投降了,天网恢恢,天理昭彰,其此之谓欤!

投降书脏了

按预定程序,日本代表应该随即取了他们那一份投降书(另一份由盟国保存)离场,但是他们还是站在那里。麦克阿瑟的参谋长苏赛兰将军本来是负责把那份投降书交给日方的,这时他却站在签字桌旁,板着脸和日本人说话,似乎在商量什么。大家都不知道出了什么事,记者们议论纷纷。后来看见苏赛兰在投降书上拿笔写了半晌,日本人才点头把那份投降书取去。事后得知,原来是加拿大代表在日本那份投降书上签字时签低了一格,占了法国签字的位置,法国代表顺着签错了地方,随后的各国代表跟着也都签错了,荷兰代表首先发现这错误,所以才和麦克阿瑟商量。苏赛兰后来用笔依着规定的签字地方予以更正,旁边附上自己的签字作为证明。倒霉的日本人,连份投降书也不是干干净净的。

日本代表团顺着来路下舰,上小艇离去。在他们还没有离舰时,十一架超级堡垒排列成整齐的队形,飞到“密苏里”号上空,随着又是几批超级堡垒飞过。

机声中,我正在数架数时,只见后面黑影簇簇,蔽空而来,那都是从航空母舰上起飞的飞机,一批接一批,密密麻麻,不知有多少架,顷刻间都到了上空,然后向东京方向飞去。大战中空军将士厥功甚伟,理应有此荣誉,以这样浩浩荡荡的阵势,参加敌人的投降典礼。

我听见临近甲板上一个不到二十岁满脸孩子气的水手,郑重其事地对他的同伴说:“今天这一幕,我将来可以讲给孙子孙女听。”

这水兵的话是对的,我们将来也要讲给子孙听,代代相传。可是,我们别忘了百万将士流血成仁,千万民众流血牺牲,胜利虽最后到来,代价却十分重大。我们的国势犹弱,问题仍多,需要真正的民主团结,才能保持和发扬这个胜利成果。否则,我们将无面目对子孙后辈讲述这一段光荣历史了。旧耻已湔雪,中国应新生。

(1945年9月3日写于横须贺港中军舰上)

铭记历史 守望和平